-

自己紹介

- はじめまして。「なかがわ聞き書きの会」代表の米山永子と申します。

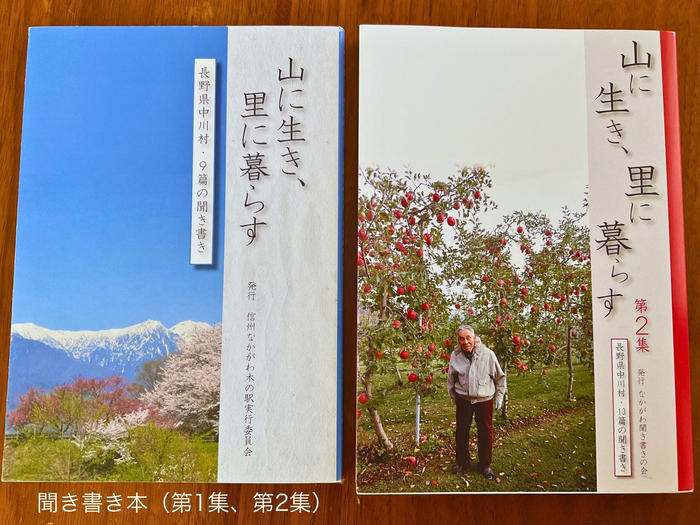

中川村は、長野県南部にある人口約4500人の村です。「日本で最も美しい村」連合に加盟しており、天竜川を挟んで東西に雄大なアルプス山脈が映える伊那谷の真ん中に位置しています。ここに暮らす人々は親切で大らかな人が多く、大自然と素朴な田舎暮らしに憧れて移り住む人が近年増えています。 - 私達は、この村に長年暮らす高齢者(概ね80代以上)の方々から昔の村の暮らしや、それぞれの人生のエピソードを取材しました。そして、話し言葉のまま文章に起こす「聞き書き」という手法で編集し、本にして出版する活動をしてきました。

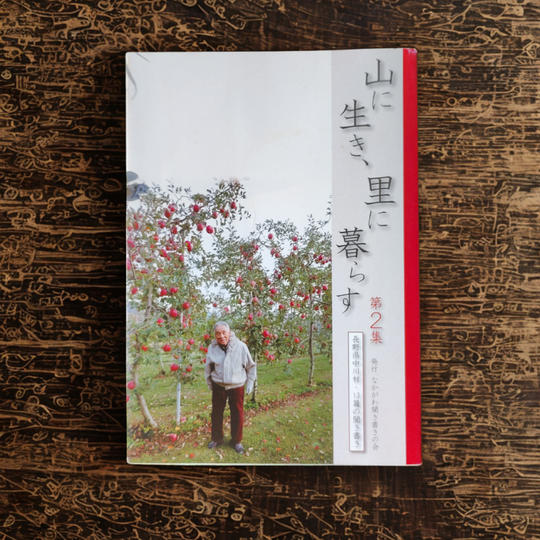

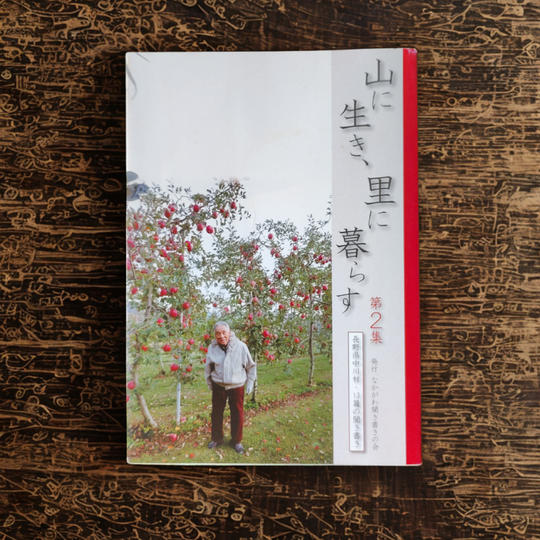

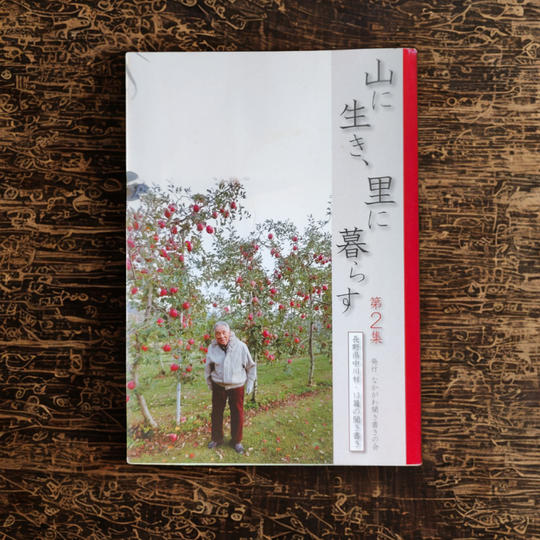

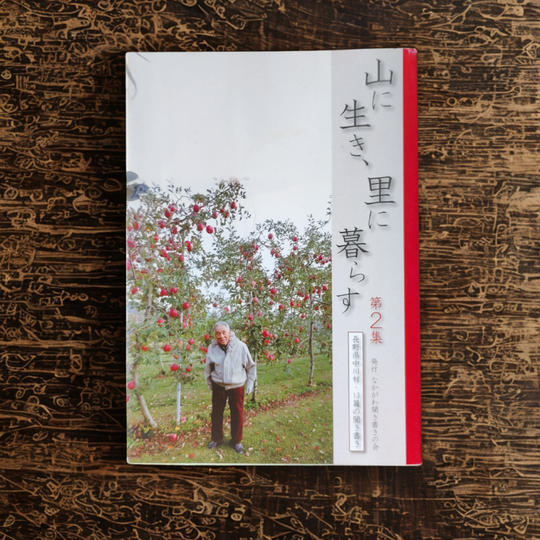

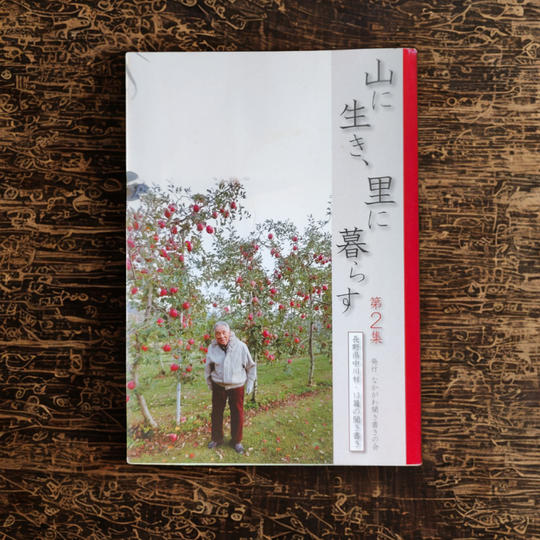

2019年〜2021年の間に22人の方の聞き書きをして、立て続けに2冊出版しました。

400〜500部刷った本はすぐに売り切れ、読者の皆様からも大変ご好評をいただきました。 -

- 本にして出版するところまでやることはとても大変ですが、やりがいと意義があると感じています。お金もマンパワーも必要ですが、この度コロナ期と充電期間を経て第3集の発刊を目指して活動を再開します。

皆様にはぜひこの活動を知って応援していただきたく、クラウドファンディングに挑戦することにしました。

どうぞよろしくお願いします! -

プロジェクト概要

- このプロジェクトでは、村に暮らす高齢者(概ね80代以上)の方々から昔の村の暮らしや、それぞれの人生のエピソードを取材し、「聞き書き」という手法で編集し、書籍にして出版します。

聞き手は1泊2日の「聞き書き塾」に参加し、専門家から聞き書きの技術をしっかり学びます。その後1対1で取材をします。会話を録音し、ほぼすべての音声を書き起こします。原稿づくりも専門家から指導を受けながら行い、必要に応じて再取材を行ったり、参加者で読み合わせ会を行い、作品として練り上げていきます。最後に本の仕様を決定し、印刷会社とのうちあわせを経て、印刷、出版となります。

出版後には記念イベントを開催し、喜びを分かち合うとともに、多くの方に聞き書き本について知っていただく機会をつくる予定です。

書籍は書店等で販売を行いますが、一部は話し手の方、図書館、中川村の小中学校、書籍化にあたってお世話になった方などに寄贈する予定です。 -

スケジュール

- 2026年

1月下旬 聞き書き塾開催(聞き書きの技術指導)

2月~ 取材

3月~ 原稿づくり

4月~7月 編集・校正

8月頃 書籍刊行 -

資金の使い道

- 書籍化には約160万円の費用がかかる見込みです。皆さまからご支援いただいた資金は以下の経費に充てさせていただきます。

「聞き書き塾」講師謝金・原稿編集作業一式:640,000円

製本・印刷費:800,000円

出版記念イベント開催費:100,000円

その他 広告宣伝費 など

聞き手の参加費や書籍売上などの収入もありますが、話し手さんや図書館などへの寄贈も行うため、全額をまかなうことはできません。

皆様の応援をぜひお願いします! -

「なかがわ聞き書きの会」とは

- 私達の活動がどんな風に始まったのかをご紹介させて下さい。

-

はじまりは「木の駅プロジェクト」

- 私が初めて「聞き書き」という活動に出会ったのは、2019年に遡ります。

元々は中川村の森林バイオマス事業として「木の駅プロジェクト」が始まり、私も実行委員会のメンバーとして活動していました。

中川村は、森林面積が全体の約70%もありますが、そのほとんどが人の手が入らず荒れてしまっています。

「木の駅」というのは、山主が山を手入れする時に出る間伐材を利用していく取り組みです。

わが家も例に漏れず先祖代々の山がひどく荒れてしまっており「何とかしたい」という想いと、「木の駅なら私みたいな素人でも何かできるかも!」と思い参加しました。 -

-

-

木の駅に「魂」を吹き込む、聞き書き

- 木の駅が順調に立ち上がった2年目の終わり頃に、アドバイザーとして木の駅プロジェクトに携わって下さっていた丹羽健司さんが仰いました。

「木の駅はただの仕組み。『聞き書き』をすれば、そこに魂を吹き込むことができる」

私は初めて聞く「聞き書き」という単語に戸惑いつつも、丹羽さんがそこまで言うなら、とやってみることにしました。

そうして始まったのが、「山里聞き書きプロジェクト」です。

山里聞き書きプロジェクトは、多くの人に届けるために本=作品にする前提なので、まずは「話し手」と「聞き手」を探しました。

村内の家々を訪ねては、高齢者の皆さんにお会いしては趣旨を説明し、「話し手」になっていただくよう口説くところから始まります。

「聞き手(書き手)」は60歳以下で広く募集し、講師を招いて聞き書きの手法を学ぶ「聞き書き塾」を開催。

無事に本になるまでの8ヶ月間、事務局を担うメンバーで資金をやりくりしながら、専門家の指導を受けて参加者に伴走します。

…始めてみたらとても大変でしたが(笑)、やりがいと感動がそれを上回りました。

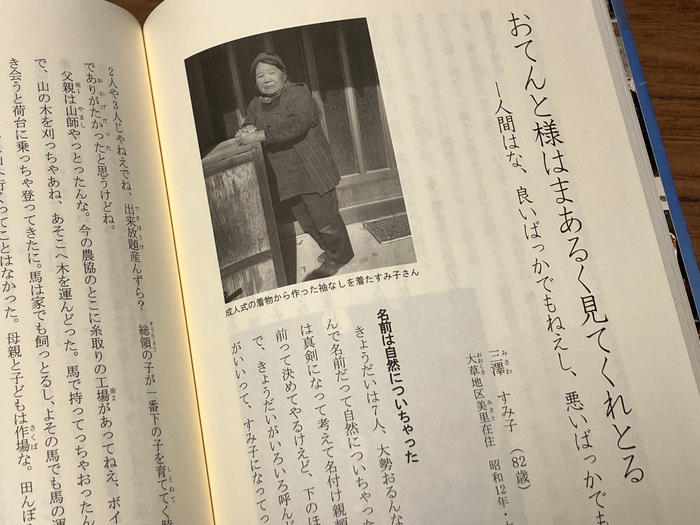

普段は出会うことのないような村の長老達からは、昔話や苦労話では収まりきらない生き生きとしたエピソードを沢山お聞きしました。 -

-

-

モノのない時代は不便だったけれど、不幸ではなかった

- 昭和初期は、文字通り「働かなければ食っていけない」時代です。

モノがない代わりに、頭と全身を使って知恵と技を生みだしてきたこと。

機械がない時代は、馬や牛などの動物達が家族と共に暮らし、田畑や山で活躍していたこと。

山からは木材だけでなく、燃料(薪)、肥料(落ち葉)、食糧(山菜、キノコ、獣肉)など、多くの恵みを得ていたこと。

食べ物もエネルギーも、お金を介さずに田畑や山からの恵みとして地域で循環し、時には道路や石垣なども協働して作ってしまう。

「みんな貧乏だったから、そんなもんだと思ってた」

そう笑って話して下さる皆さんからは、今の時代にはない底抜けの明るさと、長い年月で培われた人生哲学を感じます。

また、自然は豊かな恵みをもたらしてくれる一方で不条理なことも多く、畏敬の念が育まれていると感じました。年中行事や神社をお祀りすることは、日々の中にも信仰心(祈り)があったことの現れだったでしょう。

悲喜交々ある中で皆で助け合いながら、まるで大きな家族のように暮らした「もう一つの歴史」がそこにはありました。 -

-

歳の差、最高70歳!世代を超えた交流

- 完成した作品は、話し手と聞き手の共同作品です。

歳の差は最高70歳差という、普段交わることのない2人。

数回の取材を経るうちに、聞き手は話し手の人生の中にお邪魔しているような感覚になり、お互いにだんだんと心が打ち解けていきます。

本が完成したら、書き手は話し手を訪ねて直接本を手渡します。

その時の感動は、話し手にとっても聞き手にとっても、宝物のような体験として語られます。

そして話し手の皆さんが本を読み終わった頃に、出版を記念してイベントを企画しました。

第1集は「聞き書き発表会」と銘打ち、70人程の会場で話し手と聞き手の2人が並んで登壇しました。

本作りの思い出や、心に残った人生エピソードについて、観客(読者)も一緒になってお聞きできる貴重な機会でした。

第2集は、話し手・聞き手の交流をメインに、「五平餅会」という形で開催しました。

お店を貸し切って、身内だけで五平餅をみんなで手作り。話し手のおばあちゃんたちに五平餅の作り方を習いながら、とても和やかな交流が出来ました。

聞き手の学生さんの中には、話し手さんに孫のようにかわいがってもらって、聞き書きの活動が終わってからも連絡をとりあったり、「人生観が変わった」という感想を寄せてくれた方もいます。 -

-

見え方が変わった、村の景色

- 聞き書きの活動を通して、普段から何気なく眺めている風景の尊さを知りました。

石積みや田園風景はもちろん、山の谷筋や尾根の連なり毎に、かつて人の営みがあったこと。

その営みが、集落や里山の美しい景観を作っていたことに、しみじみとした感動を覚えました。

そして、そこに重なる共同体としての「ムラ」の姿が生き生きとイメージできるようになりました。 - 昭和初期からAI時代の現代に至るまでの100年間は、まさに激動の時代。

戦禍や災害も乗り越えてたくましく生き抜かれた世代は、誰もが波瀾万丈な人生を送られています。

そんな方々から生きた言葉で体験談を聞けることは、きっと今しかできないし、とても貴重な機会だと感じています。

現代は「先が見えない時代」と言われ、不安になることばかりな気がしてしまいますが、実は足元に宝物があるかもしれません。

話し手の皆さんの珠玉の言葉の数々は、現代を生きるヒントや、大切にしたいお守りのような存在になるのではないでしょうか。 -

-

今まで聞き書き本に関わった皆さんの声

- (氏名・所属・年齢は聞き書きした当時のものです)

-

聞き手の声

- ●聞き書き本第1集を読み、聞き手の一人になりたいと思いました。聞き書きをやってみて、今現在失われてしまった人の暮らしや気持ちに触れることができる、そのおもしろさに感激しました。(高橋敬太郎さん・中川村在住)

●農村のおばあちゃんやおじいちゃんの暮らしについて興味を持っていたため、参加しました。元気に素敵な生き方をされているおばあちゃんのお話を伺うことができ、こちらまで元気をいただきました。僕にとってこの出会いは、僕自身の人生観に影響を及ぼすくらい素敵なものだった、と感じています。(伊藤宏應さん・信州大学4年生) -

- ●祖父は中川村葛北生まれです。土地言葉の温かさ豊かさに惹かれ、伊那谷の土地言葉で昔話を語ることを勉強・実践中です。祖父母が使っていて、自分も意味が分かるけれど、自分の口からはもう自然に出てこない土地言葉があります。聞き書きでそんな土地言葉に再度触れられ、文字として残せることに幸せを感じました。(坂牧咲子さん・高森町在住)

●里山での暮らしや、伝統食のようなこの地域ならではの食文化に興味を持ち、参加しました。この企画で、市田柿作りなどの伝統文化が日々の生活に溶け込み、それを楽しみながら暮らす、里山での生活について知ることができました。(話し手の)松村さんと出会えたことで、私自身の生き方を改めて考えることができました。ありがとうございました。(鈴木彩名さん・信州大学4年生)

●この数十年、急激に変化した時代を生きぬいてきた人々の営みに興味があります。そして人々が自然の恵みを生かし、今とは比較にならないくらいまめに体を動かしていたその時代にタイムスリップしてみたい気分になります。山里の暮らしの知恵と豊かさを知ることは、きっとこれからの私たちの暮らしのヒントになると感じています。聞き書きという新しい世界に出会えたこと、ご縁をいただいたことに感謝しています。(藤井佳代さん・駒ケ根市中沢在住) -

-

話し手の声

- ●孫のような若い人と交流ができて、うんと元気をもらったよ。

こんなことは一生に一度のことで、嬉しくって親戚にも本を送ったの。(88才、女性、話し手)

●オレの話がこんな風にして本になるなんて予想もしんかった。感謝感激だ。人生が「残ること」が何より嬉しかった!(88才、男性、話し手) -

-

話し手のご家族の声

- 母に「聞き書き」の話が来て、受けるのかな?きっとお断りするだろうな。と遠巻きに見ていたところ、嬉しそうに「受けた。」と話してくれました。 もともと人と話すことが大好きな母で、孫の年代の学生さんが、上手に聞き出してくれたのか、とても「聞き書き」の時間が楽しいようでした。 柿作業のとき、聞き手の学生さんが手伝いに来ていただいた時には、「孫が来た。」とお手伝いの皆さんに紹介し、孫のようにかわいがっていました。きっと聞き書きの時間は、とても楽しかったのだと思います。

転んで骨盤骨折して、入院したときも、読み返すように聞き書き本をもって行ったようで、人生最後の楽しみになったのかもしれません。

母の自由にやってほしかったので、いい意味で家族は聞き書きに関わらなかったのですが、母に喜びを感じさせてくれた聞き書きには感謝しています。

(話し手ご家族Mさん・中川村) -

おわりに

- 聞き書きの活動は簡単な冊子で残すこともできます。これならお金はあまりかかりません。

しかし、今回クラファンに挑戦して書籍化を目指すのには理由があります。

それは「冊子」だと限られた地域の中だけで読まれ、いつしか埋もれていきやすく、次世代に受け継がれない可能性があります。しかし「書籍」だと図書館や家庭などで長く残してもらうことができます。

また、販売することで「より価値あるもの」として高齢者(話し手)の皆さんにお渡しすることができます。「私のへぼい人生なんか、はずかしいで本にしちゃイヤだに。」と断固拒否されていた女性が、完成した書籍を手渡した瞬間に「こんなに立派にしてくださって…」と、涙ぐんで喜ばれた瞬間を、今でも忘れることができません。この世代の皆さんにとっては「書籍」になるということが、実はとても価値あることなのです。

人任せにしないで「自分たちで何とかしよう」という気概にあふれ、豊かな工夫と知恵と技を用い、地域で助け合って激動の時代を乗り越えてきた尊い世代。その人生を集めた聞き書き本は、「先が見えない」といわれる今の時代を生きる私達にとって、「答え」ではないかもしれませんが、「灯(ともしび)」のように行く道を照らしてくれるものと信じています。

このプロジェクトは、皆さんのご支援によって成り立ちます。ぜひ、山里の記憶を未来に残す仲間として、協賛というかたちでご参加ください! -

-

応援メッセージをいただきました!

-

小林みずき 様(信州大学農学部助教授)

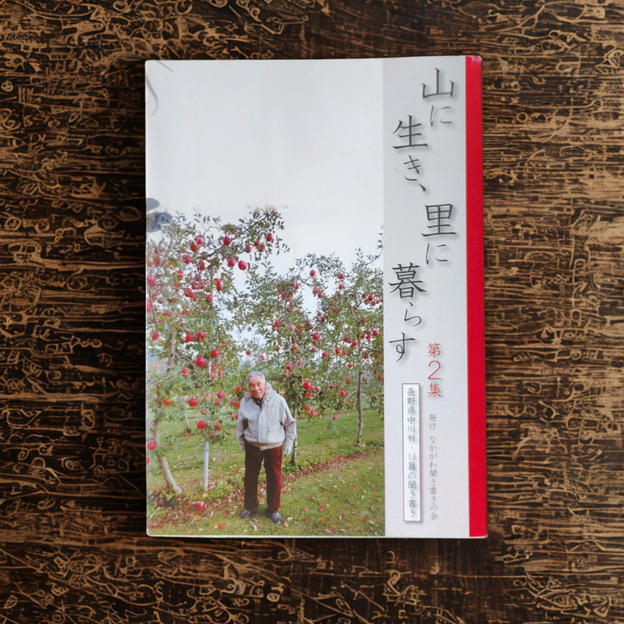

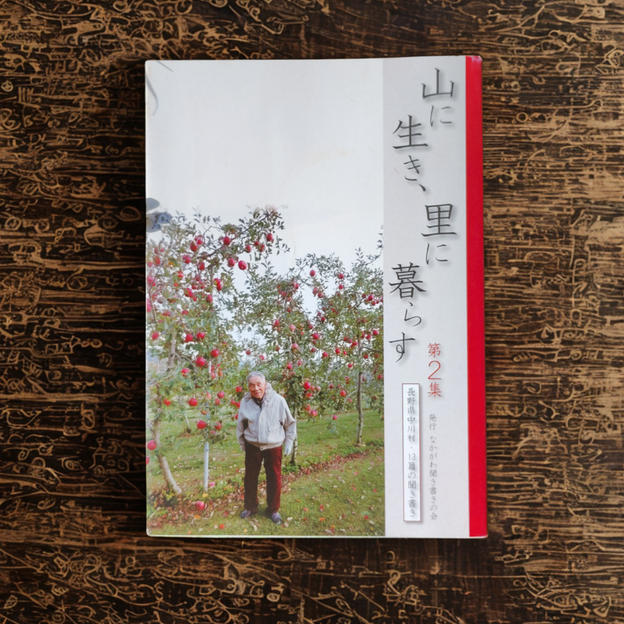

- 第2集「山に生き、里に暮らす」の聞き書きの会へ研究室で参加させていただきました。

研究室に配属されたばかりの3年生、全員が掲載できる文章を完成させることができるのか…不安を感じつつも、清藤先生から相手への訪問時の心得や、文を整える作業まで、一通りご指導を受け、話し手さんとは学生たちの希望を踏まえてマッチングしてもらい、学生たちのモチベーションは高まるばかり。

当時はコロナ禍、フェイスシールドを準備し、緊張してのお宅訪問。学生たちは度々足を運び、耳を傾けました。幼少期の食べ物や遊び、山しごと・村しごと、その変化…彼らにとって新鮮な内容ばかりだったようです。

完成した聞き書きはどれも話し手さんのひととなりが伝わってくる大作!本が完成して手元に届くとみな自信にあふれた表情、参加させていただき、本当によかったです。

第3集の発行が実現することを応援しております。 -

-

齋藤真吾 様(ふじくぼ林産 代表、信州なかがわ木の駅実行員会 委員長)

- 聞き書きというものは、過去を振り返り今後の未来を私たちはどう生きるのかを探る非常に重要な活動であると思っています。過去の中川村での聞き書きプロジェクトには聞き手として参加もさせて頂きました。

林業という仕事を通じて常に自然と真正面で向かい合う立場として、「私たちはどのように自然と向かい合いながら生きるのか?」ということを深く考えなおさなければいけない局面に立たされていると日々強く感じています。昨今の熊の報道にあるように、現代人にとっていつの間にか自然とは向き合う術を忘れ、脅威として目の前に立ちはだかる存在となり始めている気がします。

自然とは植物や動物含め人間にとっては脅威でもあり、有史以前より人々は生活のほぼ全てをかけて、せめぎあい、調和を取り、恩恵を受け暮らしてきました。戦後においては化石エネルギーの一般家庭への普及や、住宅や製品の非木質化など様々な理由で自然と向き合う暮らしは大きく変容を迎えます。

面的に力で制圧する現代的な方法は、今まで莫大な時間をかけて向かい合ってきた労力から人々を解放し、多大な恩恵を与えました。しかし、関わらなくても暮らせるようになった人々の自然に対する無関心さを産み今に至ります。

この自然豊かな島国において、我々の祖先が一子相伝のように紡がれてきた、たゆまぬ努力と知見のもとにある「暮らし」という自然との向き合い方は、学問的な理学工学とも違います。そしてそれらは今まさに失われていっています。

私たちは、現代人として想像もつかないような数十年前のその場所それぞれの暮らしから、生きるとはという哲学的な問いをする必要があると思います。

そしてそれは、聞き書きという活動を通じ、今まさに失われゆく話を残すことが重要であると思います。

皆様のご支援をよろしくお願いいたします。 -

-

安藤邦廣 様(筑波大学名誉教授、里山建築研究所主宰)

- 日本の山の木を使って家をつくり、薪を焚いて暮らすことを実践し、仲間と共にそれを生業にしています。

10年ほど前、地域の木材を生かした家づくりをする活動に取り組む人たちの招きで、「板倉の家」の話をしました。その際に伊那谷に数多く残る板倉を訪ねることができ、日本古来の木造技術が脈々と受け継がれていることに驚かされました。

私にとって50年の研究生活の中で、古来の知恵を知る上で聞き書きがとても大切な方法でした。50歳も年長の方に山の木を使う知恵の深さを学び、それを伝えること、そしてそれをこれからの生活に生かすこと、これが私の研究生活の基本であったように思います。

今、伊那谷の山里で地域に暮らす人や都会に住む若い人達が、山に生き、里に暮らす知恵を聞き書きとして書き記し、伝えることに皆で力を合わせ取り組んでいることに、心より共感いたします。

これは、話を聞く人だけでなく、長く山里に生きてきた話し手にとっても、そしてそれを手にとって読む人にとっても、それは未来を想像する種なのではないでしょうか。

第三集の作業がまた始まることを応援します。 -

-

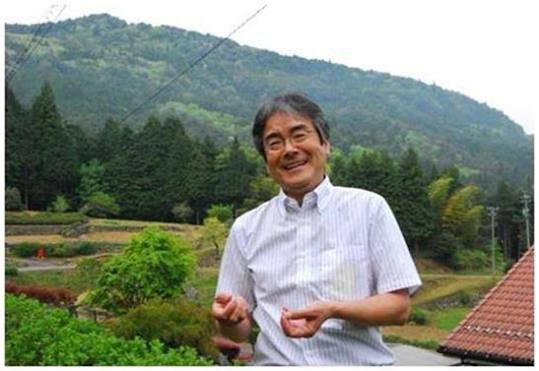

丹羽健司 様 (木の駅アドバイザー、シェアカフェHYAKKEI(百経)店主)

- ほんの50年前には当たり前にあった山と共にある暮らし。

恵みへの感謝や働く苦楽、災いへの畏れ、祭りの賑わいなどなど、「聞き書き」という手法を通じて村人が共有できないものかと思案した末、2019年なかがわ木の駅から始まったのがこの「山里聞き書きプロジェクト」だ。

ここには、村史や郷土史にはない暮らしの中の喜び悲しみが凝縮している。三六災害など記憶の彼方にある出来事も方言で生々しく語られている。

第一集が完成したときには、「村の宝物が一つできた」と皆で自負し喜び合ったことが懐かしい。

中川村は「日本で最も美しい村連合」に加盟している。

「美しい村など始めからあったわけではない。美しく暮らそうという村人がいて、美しい村になるのである」

柳田國男の言葉を中川村に捧げたい。

第3集も応援しています。 -